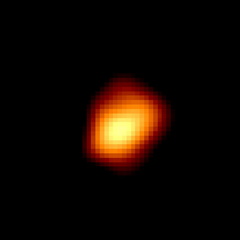

Mira im Maximum

Um den 16. Februar 2026 können wir wieder ein Maximum des bekannten veränderlichen Sterns Mira (Omikron Ceti) beobachten. Dieser "wunderbare Stern" verändert seine scheinbare Helligkeit mit einer Periode von rund 330 Tagen um bis zu acht Größenklassen. Im Maximum sollte Mira eine scheinbare Helligkeit von zweiter bis dritter Größenklasse erreichen und somit auch in der Abenddämmerung mit freiem Auge zu sehen sein.

Der Sternenhimmel im Jänner 2026

Jupiter ist der auffälligste Planet. Er steht am 10. Jänner in Opposition zur Sonne und ist somit die ganze Nacht in der Nähe der Zwillingssterne Castor und Pollux zu sehen und dominiert damit das prächtige Wintersechseck. Saturn ist am Abendhimmel im Westen zu sehen. Merkur beginnt das Jahr unsichtbar, ebenso Venus und Mars.

Jupiter in Opposition

In der Saison 2025/26 bewegt sich Jupiter im Bereich des Sternbilds Zwillinge in den nördlicheren Bereichen der Ekliptik. Nahe der Hauptsterne Castor und Pollux bildet er in diesem Winter den strahlenden Höhepunkt im Wintersechseck.

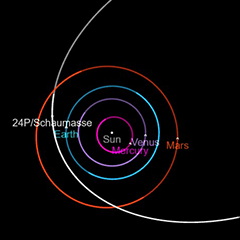

Komet 24P/Schaumasse (2026)

Der kurzperiodische Komet mit der Bezeichnung 24P/Schaumasse wurde am 1. Dezember 1911 vom fanzösischen Astronomen Alexandre Schaumasse in Nizza entdeckt. Er umkreist die Sonne einmal in 8,18 Jahren. Am 8. Jänner 2026 steht er wieder im sonnennächsten Punkt seiner Bahn und könnte im Zeitraum November 2025 bis Februar 2026 hell genug für kleinere und mittlere Fernrohre werden.

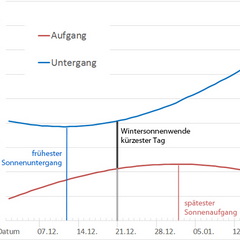

Das Rätsel vom frühesten Sonnenunter- und spätesten Sonnenaufgang

Die langen Winternächte verlagern den Anfang und das Ende der Nacht genau zu jenen Zeiten, die für unser Alltagsleben heute so wichtig geworden sind: Den Beginn und das Ende des Arbeitstages. Und genau zu diesen Zeiten leben wir sprichtwörtlich nach der Uhr.

Wir alle bemerken, dass es im Dezember wirklich sehr früh finster wird. Doch haben wir nicht den Eindruck, dass es am Anfang des neuen Jahres doch schon ein wenig länger hell am Abend ist? Und haben wir nicht den Eindruck, dass es gerade zum Ende der Weihnachtsferien, Anfang Jänner, in der Früh ganz besonders dunkel ist? Dein Schein trügt nicht!

Weiterlesen: Das Rätsel vom frühesten Sonnenunter- und spätesten Sonnenaufgang

- Eine Serien von Titan-Transits, Oktober 2025 bis Jänner 2026

- Saturn, noch einmal spannend

- Nachlese: Die wiederkehrende Nova T Coronae Borealis - ein Vortrag von Wolfgang Vollmann

- Astronomischer Almanach für Österreich

- Internationale Beobachtungsprogramme

- Beobachtungs-Tipps für Einsteiger

- Beobachtungsplatz Tullnerbach