Während zu Beginn des Sommers noch recht wenige Meteore sichtbar sind, so nimmt ihre Zahl von Mitte Juli an stetig zu. In der letzten Juliwoche sind dann einige, unterschiedlich starke Ströme aus verschiedenen Bereichen nahe der Ekliptik tätig, welche den Beobachter auf Trab halten und ihn gleichzeitig verwirren. Dazu kommt eine immer größer werdende Zahl an sporadischen Meteoren, auch der eine oder andere Perseide huscht bereits über den Himmel. Diese Zeit stellt für den Beobachter eine große Herausforderung dar. Während die α-Capricorniden und Südlichen δ-Aquariiden Anfang August langsam wieder verstummen, schwillt der Meteorstrom der Perseiden immer mehr an.

Wenn schließlich die Erde zwischen 11. und 14. August die dichtesten Partien der Teilchenwolke durchquert, so besteht kein Zweifel mehr: der Höhepunkt des Meteorjahres ist gekommen (Anmerkung: da 2025 das Maximum der Perseiden in die Abendstunden des 12. August fällt, bei gleichzeitig noch recht vollem, abnehmenden Mond, werden die tatsächlich sichtbaren Raten weit hinter den sonst üblichen zurückbleiben. Aus diesem Grund wird hier nicht näher darauf eingegangen).

α-Capricorniden (CAP)

Lange Zeit galten die α-Capricorniden als ein ziemlich alter Strom. Dies wurde mit den stark streuenden Bahnelementen, dem großen und komplexen Radianten sowie der Tatsache, dass offensichtlich ein deutliches Aussortieren kleinerer Partikel stattgefunden hat, begründet. So weisen die α-Capricorniden eher helle Meteore auf und nahezu jedes Jahr wird von Feuerkugeln berichtet.

Neuere Untersuchungen legen jedoch nahe, dass der Strom vor ca. 4500-5000 Jahren durch das Auseinanderbrechen eines Kometen entstanden ist. Eines der Überbleibsel, Asteroid 2002 EX12 (= Komet 169P/NEAT), wurde zwischenzeitlich als das Erzeugerobjekt der α-Capricorniden identifiziert. Da die Masse der Teilchen gegenwärtig nicht die Erdbahn kreuzt, liefern die α-Capricorniden keine hohen Raten. In 200 bis 250 Jahren werden sie jedoch zu den bemerkenswertesten Erscheinungen, stärker als jeder andere, derzeit regelmäßig wiederkehrende Strom, zählen.

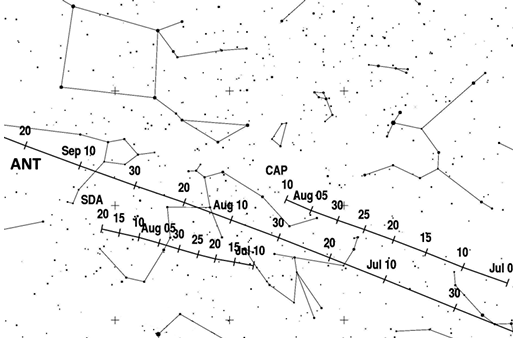

Leider steht der Radiant so weit südlich, dass in unseren Breiten nur wenige Vertreter dieses Stroms über den Horizont gelangen. Diese zeigen jedoch fast die gesamte Palette an Farben und Formen. Ihre langsame Erscheinung (Eintrittsgeschwindigkeit 23 km/s), verbunden mit oft beachtlicher Helligkeit, macht sie auch für Fotografen interessant. Da sich der Radiant teilweise mit jenem der Antihelion-Meteore überlappt (ANT; siehe Karte), sollte man besondere Sorgfalt auf die jeweilige Zuordnung legen, zumal die Antihelion-Meteore mit ca. 30 km/s eine nur geringfügig höhere Eintrittsgeschwindigkeit besitzen.

Aktivitätsperiode: 3. 7, bis 15. 8. 2025

Maximum: 31. 7. 2025

Populationsindex: 2,5

ZHR: 5

Quelle: International Meteor Organization (IMO)

Südliche δ-Aquariiden (SDA)

Ähnlich wie die α-Capricorniden lässt sich dieser Strom besser von niedrigen Breiten aus verfolgen. Auf Grund höherer Raten, bei nur geringfügig tiefer stehendem Radianten, kann man jedoch deutlich mehr Vertreter als bei diesen beobachten. Darüber hinaus mögen sie in jenen Jahren, in denen der Vollmond in der zweiten Augustwoche stattfindet, quasi als Kompensation für „entgangene“ Perseiden dienen. Allzu auffällige Meteore sind aber nicht zu erwarten. Mit einer Eintrittsgeschwindigkeit von 41 km/s zählen die Südlichen α-Aquariiden zu den mittelschnellen Meteoren. Ursprünglich wurde zwischen zwei Teilströmen unterschieden, mittlerweile wird der nördliche Ast den Ekliptikmeteoren (Antihelion-Quelle; siehe oben) zugerechnet. Als mögliches Erzeugerobjekt gilt der Komet 96P/Machholz, eventuell auch Komet C/1490 Y1.

Aktivitätsperiode: 12. 7. bis 23. 8. 2025

Maximum: 31. 7. 2025

Populationsindex: 2,5

ZHR: 25

Glossar:

- Aktivitätsperiode: bezeichnet den Zeitraum, in dem der Strom in Erscheinung tritt.

- Maximum: nennt den Zeitpunkt maximaler Aktivität.

- Populationsindex (r): dieser Wert wird aus der beobachteten Helligkeitsverteilung der Meteore ermittelt und gibt den theoretischen Anstieg der Meteorzahlen von einer bestimmten Helligkeitsklasse zur nächst folgenden Klasse an. Er charakterisiert somit die Massenverteilung innerhalb eines Stroms (je größer der Wert, desto höher der Anteil schwächerer Meteore). Meist liegen die errechneten Werte zwischen r = 2,0 und 3,5; lediglich während der Meteorstrom-maxima sinken diese in der Regel etwas ab (z. B. Perseiden: r = 1,8 bis 2,0).

- ZHR (zenithal hourly rate = stündliche zenitale Rate): gibt jene Meteorzahl an, die ein einzelner Beobachter bei optimalen Bedingungen (Radiant im Zenit, freisichtige Grenzgröße +6,5mag, keine Einschränkung des Gesichtsfeldes, effektive Beobachtungszeit 1 Stunde) gesehen hätte. Es handelt sich somit um eine fiktive Größe, welche unterschiedliche Beobachtungen ver-gleichbar macht, auf Grund der Geometrie jedoch nur in wenigen Fällen (z. B. Geminiden) tatsächlich erreicht werden kann.

Weitere Informationen auf der Website der International Meteor Organization - unter anderem zur Beobachtung von Meteorströmen sowie spezielle Ereignisse.