Saturn ist der sechste Planet unseres Sonnensystems, der zweitgrößte Planet und ein Gasriese, der hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium besteht. Er ist vor allem für sein auffälliges, mit Teleskopen sichtbares Ringsystem bekannt, das aus Millionen von Eis- und Gesteinsbrocken besteht. Saturn hat zahlreiche Monde, darunter den mit Abstand größten Mond Titan, der eine eigene Atmosphäre hat.

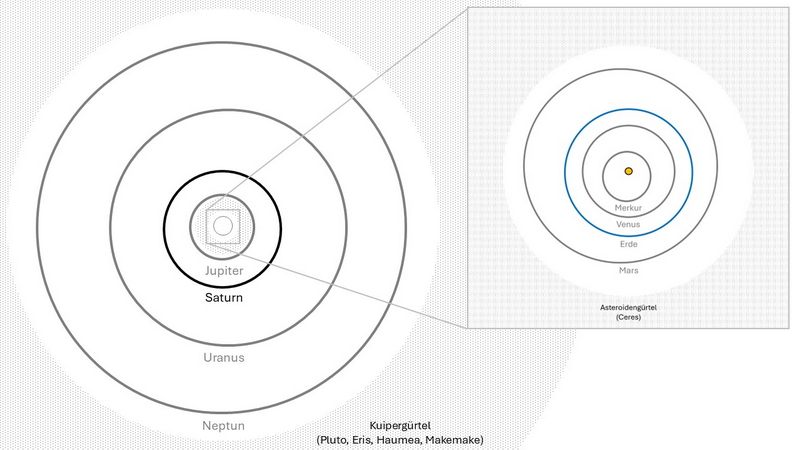

Saturn hat eine durchschnittliche Entfernung zur Sonne von gut 1,43 Milliarden Kilometern, seine Bahn verläuft zwischen der von Jupiter und der des sonnenferneren Uranus. Er ist der äußerste Planet, der auch mit bloßem Auge gut sichtbar ist, und war daher schon Jahrtausende vor der Erfindung des Fernrohrs bekannt.

Daten und Fakten

| Planetentyp | Gasriesenplanet |

| Äquatordurchmesser | 120.536 km |

| Masse | 95,2 x Erde |

| Mittlere Dichte | 0,7 g/cm3 |

| Schwerebeschleunigung | 10,4 m/s2 |

| Rotationsperiode | 10h 34m |

| Neigung der Rotationsachse | 26,7° |

| bekannte Monde (2025) | 274 |

| Zusammensetzung | 96% H, 3% He |

| Oberflächentemperatur | -139°C |

| Umlaufzeit um die Sonne | 29,45 Jahre |

| Entfernung von der Sonne | 1.353 bis 1.515 Mio. km |

| Bahnexzentrizität | 0,057 |

| Bahnneigung | 2,5° |

| scheinbare Helligkeit | -0,6 bis +1,2 |

| scheinbarer Durchmesser | 14,5" bis 20,1" ohne Ringe |

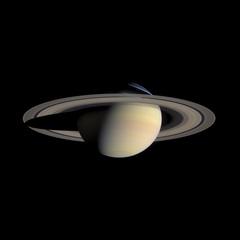

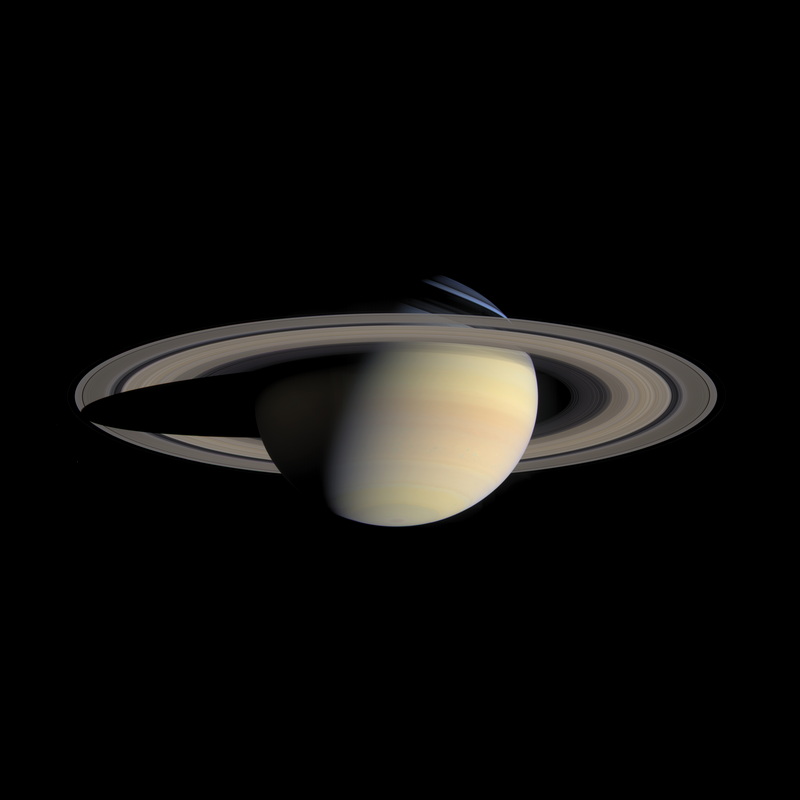

Saturn aus der Nähe

Saturn. Aufnahme der Raumsonde Cassini. Credit: NASA/JPL.

Größenvergleich Erde - Saturn (Fotomontage). Credit: NASA/JPL.

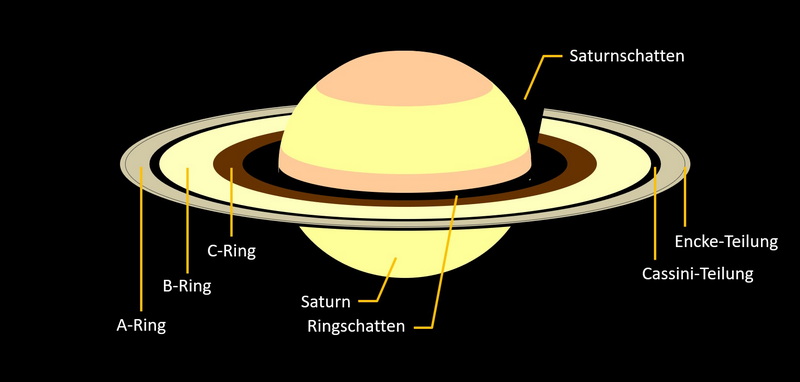

Die Saturnringe

Gliederung der Saturnringe. Credit: A. Pikhard.

| Struktur | Innenradius | Außenradius | Breite | Dicke |

| D-Ring | 66.900 km | 76.517 km | 7.500 km | < 30 m |

| C-Ring | 76.517 km | 92.000 km | 17.500 km | 5 m |

| B-Ring | 92.000 km | 117.580 km | 25.500 km | 10 m |

| Cassini-Teilung | 117.580 km | 122.170 km | 4.700 km | --- |

| A-Ring | 122.170 km | 136.775 km | 14.600 km | 20 m |

| Encke-Teilung | 133.589 km | 325 km | --- | |

| F-Ring | 140.180 km | 30 - 500 km | ||

| G-Ring | 166.000 km | 175.000 km | 9.000 km | |

| E-Ring | 180.000 km | 480.000 km | 300.000 km |

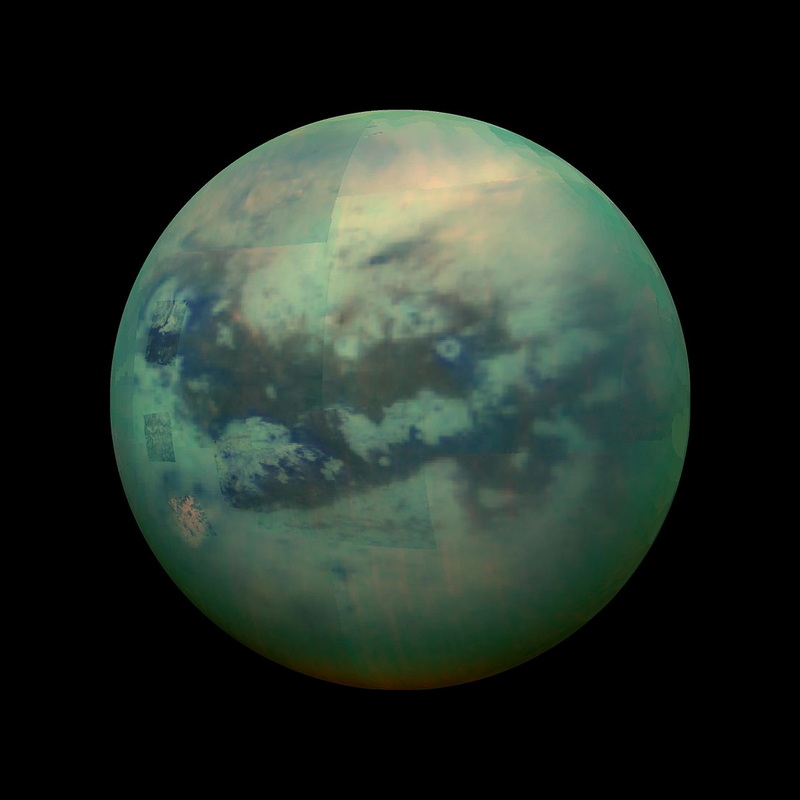

Saturnmond Titan

Titan. Aufnahme der Raumsonde Cassini. Credit: NASA/JPL.

| Typ | Gesteins-/Eisplanet |

| Durchmesser | 5.150 km |

| Masse | 0,023 x Erde |

| Mittlere Dichte | 1,9 g/cm3 |

| Schwerebeschleunigung | 1,4 m/s2 |

| Rotationsperiode | 15,9 Tage |

| Atmosphäre | 95% N2, 5% CH4 |

| Oberflächentemperatur | -180°C |

| Umlaufzeit um Saturn | 15,9 Tage |

| Entfernung von Saturn | 1,19 bis 1,26 Mio. km |

| Bahnexzentrizität | 0,029 |

| Bahnneigung | 0,3° |

| scheinbare Helligkeit | 8,2 |

| scheinbarer Durchmesser | 0,9" |

Titan ist nach dem Jupitermond Ganymed der zweitgrößte Mond im Sonnensystem und wie dieser größer als der Planet Merkur.

Beobachtungstipps

- Saturn kann eines der eindrucksvollsten Objekte im Fernrohr sein und eignet sich hervorragend, interessierte Personen mit einem Blick durchs Fernrohr für Astronomie zu begeistern.

- Allerdings ist Saturn, aufgrund seiner Entfernung und damit seines geringen scheinbaren Durchmessers, kein ganz einfaches Beobachtungsobjekt mehr.

- Auch wenn die Ringe des Planeten mitunter schon mit einem starken Fernglas zu erahnen sind: Für sinnvolle Saturnbeobachtung ist schon eine mindestens 60-fache Vergrößerung sinnvoll, damit ein Fernrohr, das diese Vergrößerung auch erlaubt.

- Im Gegensatz zu Jupiter zeigt der Planet selbst kaum Strukturen in seiner Atmosphäre. Das liegt in seiner Natur.

- Die Ringe sind daher das primäre Ziel bei der Saturnbeobachtung. In mittleren Fernrohren sind die Ringe A und B sowie die Cassini-Teilung gut zu erkennen. Ab ca. 20cm Fernrohrdurchmesser kann auch bei sehr guten Bedingungen der Ring C erahnt werden. Die Encke-Teilung ist größeren Geräten vorbehalten und alle anderen Saturnringe liegen außerhalb der Beobachtbarkeit mit Amateurmitteln. Die scheinbare Ausdehnung des A-Rings ist etwas kleiner als der scheinbare Durchmesser des Planeten Jupiter.

- Wir können übers Jahr das Schattenspiel im Saturnsystem verfolgen: Den Schatten der Ringe auf dem Planeten, aber auch den Schatten des Planeten auf den Ringen. Dieser ist vor allem abseits der Opposition durchaus leicht zu erkennen.

- Über viele Jahre hinweg ist der wechselnde Anblick der Saturnringe aufgrund deren Neigung zur Saturnbahn interessant. Etwa alle 15 Jahre sehen wir die Ringe von der Kante (zuletzt 2025, das nächste Mal 2038/39). Da sie nur wenige Meter dünn sind, verschwinden sie praktisch völlig, so dass sich für kurze Zeit der "Ringplanet" ohne Ringe zeigt.

- Der hellste Saturnmond, Titan, ist schon mit kleinen Fernrohren zu sehen. Ab etwa 15cm Fernrohrdurchmesser sind weitere Saturnmonde zu erkennen: Tethys, Dione, Rhea und Iapetus. Über ihre aktuellen Positionen informieren Simulationsprogramme wie Stellarium.

- Siehe auch Tipps zur visuellen Planetenbeobachtung

Fototipps

- Aufgrund seines recht kleinen scheinbaren Durchmessers ist für die Planetenfotografie des Saturn doch schon eine Brennweite von mindestens einem Meter erforderlich.

- Da die Flächenhelligkeit des Planeten aufgrund seiner Sonnenentfernung schon deutlich geringer ist als noch jene des Jupiter, ist auch eine längere Einzelbelichtungszeit nötig.

- Beides, lange Brennweite und längere Einzelbelichtungszeit, erfordert eine gute Fernrohrnachführung.

- Aufgrund der raschen Rotation des Planeten wäre auch hier eine Gesamtaufnahmezeit von unter einer Minute ratsam; zusammen mit der längeren Einzelbelichtungszeit bedeutet das aber unter Umständen zu wenige Einzelbilder für ein scharfes Summenbild. Die gute Nachricht ist, dass wir durchaus längere Videos als eine Minute aufnehmen können, da in der Plantenatmosphäre meist keine Details zu erkennen sind.

- Die hellsten Saturnmonde zusammen mit dem Planeten gut belichtet abzubilden, ist noch schwieriger als bei Jupiter. Der Monde sind schwächer als die Galileischen Monde, die Winkelabstände von Saturn geringer. Die Aufgabe ist somit trickreich.

- Fotografisch sind noch zwei weiter entfernte Saturnmonde erreichbar, Hyperion und Phoebe. Auch hier helfen Simulationsprogramme beim Auffinden.

- Siehe auch Tipps zur Planetenfotografie

Siehe auch

- Wikipedia-Link zum Saturn (deutsch)

- Wikipedia-Link zum Saturn (englisch, etwas ausführlicher und aktueller)

Die Saturnbahn im Sonnensystem

Die Saturnbahn im Sonnensystem