Auch in größeren Fernrohren erscheinen Planeten klein. Mit herkömmlichen Methoden der Astrofotografie (einfach nur Fotoapparat am Fernrohr) sind so keine sinnvollen Bilder möglich. Außerdem gilt es, der Luftunruhe zu begegnen, die schon bei kurzen Belichtungszeiten die Bilder unscharf werden lässt. Hier ein paar Tipps; diese Anleitung ersetzt aber keinen Praxisworkshop zur Planetenfotografie!

Mit dem Aufkommen der ersten leistbaren digitalen Videokameras vor gut 25 Jahren etablierte sich eine neue Technik zur Planetenfotografie: Das Berechnen ("Stacken") eines scharfen Summenbildes aus einer Vielzahl von einzelnen Videoframes. Was braucht es für scharfe Planetenfotos?

- Ein Fernrohr mit mindestens einem Meter Brennweite. Im Gegensatz zur visuellen Beobachtung darf bei der Planetenfotografie die Brennweite mittels einer Barlowlinse verlängert werden (es muss aber eine sehr gute, apochromatische sein).

- Ein Fernrohr mit Nachführung. Die Gesamtbelichtungszeiten liegen bei der Planetenfotografie zwar im Regelfall unter einigen wenigen Minuten, die Sensoren der Planetenkamers sind aber sehr klein und es ist wichtig, den Planeten im Bildfeld zu halten.

- Eine Planetenkamera. Sie ist im astronomischen Fachhandel erhältlich und wird anstelle des Okulars am Fernrohr montiert. Bei der Wahl einer geeigneten Planetenkamera ist die Pixelgröße entscheidend. Gute Planetenkameras haben Pixelgrößen unter 3μm. Einsteigern in die Planetenfotografie empfehlen wir Farbkameras. Die Aufnahme mit monochromen Kameras und Farbfiltern liefert zwar noch schärfere Bilder, ist aber aufwändiger.

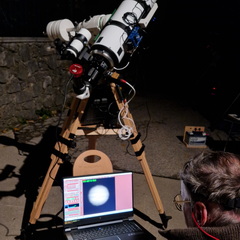

- Ein Aufnahmegerät (Laptop oder Tablet). Mit ihm ist die Planetenkamera (meist über USB) verbunden und auf ihm läuft die Aufnahmesoftware. Achten Sie darauf, dass das Gerät für den Einsatz im Freien unter rauen Bedingungen geeignet ist (Outdoor-Laptop oder -Tablet, erhältlich im Computerfachhandel).

Aufnahmeprozess

Im Feld wird ausschließlich aufgenommen. Dies erfolgt, indem mit der Aufnahmesoftware ein oder mehrere Videos des Planeten aufgenommen werden, typischerweise im Bereich von 3.000 bis 30.000 Frames (Bilder).

- Eine geeignete Aufnahmesoftware, die für Planetenfotografie optimiert ist, ist FireCapture (https://www.firecapture.de/). Es gibt aber auch andere geeignete Programme.

- Die Belichtungszeit ist über das Histogramm so einzustellen, dass kein Teil des Planeten überbelichtet ist.

- Für die Aufnahme genügt es, einen Bildausschnitt zu wählen, in dem der Planet gut abgebildet ist. Es ist nicht erforderlich, die ganze Sensorfläche aufzunehmen.

- Es ist ein Videoformat zu wählen, bei dem die einzelnen Bilder roh (raw), also unkomprimiert gespeichert werden. AVI für 8-bit oder SER für 16-bit. Zu beachten ist, dass ein einzelnes derartiges Video mehrere Gigabyte groß werden kann.

- Die Verwendung von Farbfiltern kann auch bei Farbkameras sinnvoll sein, etwa, um die Atmosphären von Mars, Jupiter oder Saturn kontrastreicher abzubilden.

Der Bearbeitungsprozess

Eine Beschäftigung für bewölkte Nächte!

- Aus den aufgenommenen Videos wird jeweils ein Summenbild errechnet ("stacken"), wobei zu schlechte Frames weniger gewichtet oder ganz eliminiert werden. Dies erfolgt am Computer mit einer geeigneten Software. Unsere Empfehlung ist hier AutoStakkert!4 (https://www.autostakkert.com/). Zu beachten ist, dass hierfür schon ein einigermaßen leistungsfähiger Computer von Vorteil ist.

- Das "gestackte" Bild besitzt wesentlich mehr Dynamik als jedes Einzelbild. Es kann geschärft werden. Die Technik in der Bildbearbeitung ist hierzu der "Wavelet-Filter". Auch dies erfolgt mittels Spezialsoftware. Unsere Empfehlung ist hier waveSharp (https://www.astronomie.be/registax/).

- Das nachgeschärfte Summenbild kann mit "normaler" Bildbearbeitung weiterbearbeitet werden.

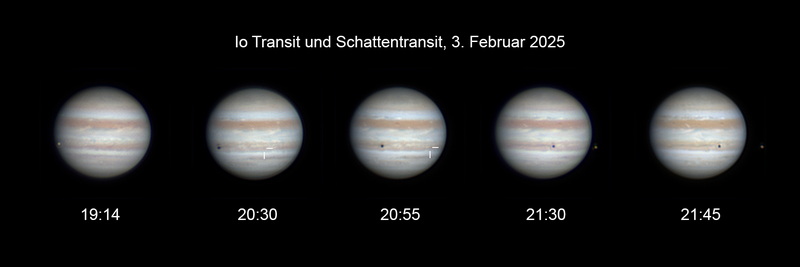

Jupiter mit einem Transit und Schattentransit seines Mondes Io. 15cm Spiegelteleskop, 750mm Brennweite,

3x Barlowlinse, ASI 178MC Planetenkamera. Aufgenommen am Beobachtungsplatz Untertullnerbach.