Transneptunische Objekte (TNOs) sind Himmelskörper im Sonnensystem, deren Umlaufbahnen jenseits der Bahn des Neptuns liegen. Die meisten dieser Objekte befinden sich im Kuipergürtel, aber es gibt auch solche, die außerhalb davon liegen, wie zum Beispiel die Objekte der gestreuten Scheibe. Der Zwergplanet Pluto wird heute als Prototyp eines TNOs angesehen und klassifiziert.

Pluto ist ein Zwergplanet am Rand des Sonnensystems, der früher als neunter Planet galt. Er wurde 1930 entdeckt, aber 2006 von der Internationalen Astronomischen Union (IAU) neu klassifiziert, weil er nicht die Kriterien erfüllte, um als vollständiger Planet zu gelten, insbesondere weil er seine Umlaufbahn nicht von anderen Objekten freigeräumt hat. Pluto ist hauptsächlich aus Eis und Gestein aufgebaut und hat eine dünne Atmosphäre, fünf bekannte Monde und ist kleiner als die Erde und sogar unser Mond.

Der Kuipergürtel

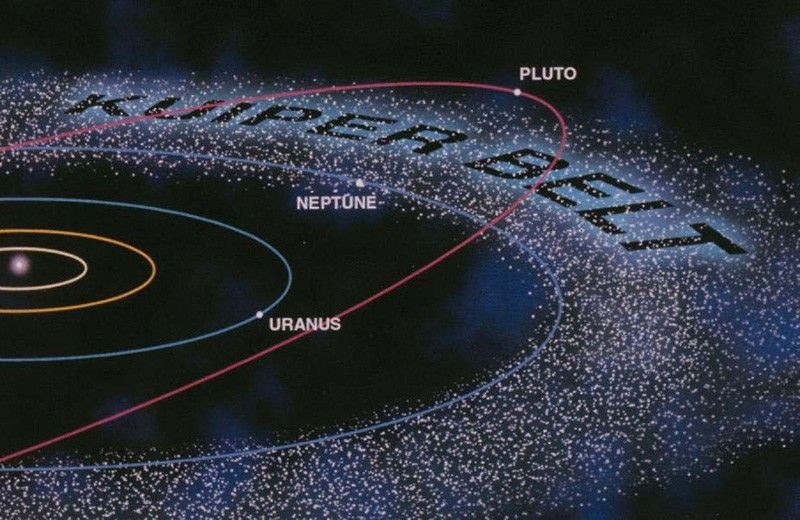

Seit den 1930er-Jahren postulierten mehrere Astronomen die Existenz eines zweiten Asteroidengürtels in unserem Sonnensystem jenseits der Neptunbahn (der erste liegt zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter). Unter anderem der niederländische Astronom Gerard Kuiper, der die Existenz dieses Bereichs erstmals 1951 vorhersagte.

Schematische Darstellung eines Teils des Kuipergürtels mit der Bahn von Pluto. Credit: NASA.

Der Kuipergürtel liegt primär in der Ebene der Bahnen der großen Planeten und erstreckt sich von der Neptunbahn bis in knapp die doppelte Entfernung von der Sonne (4,5 bis 7,5 Mrd. km) und sollte mindestens 70.000 Objekte mit Durchmessern über 100 km enthalten. Die Objekte im Kuipergürtel werden KBO genannt (Kuiper Belt Object).

Transneptunische Objekte

Ein TNO hat eine mittlere Umlaufbahn, die jenseits der Dreißigfachen Erdentfernung von der Sonne (30 Astronomische Einheiten oder 30 AU) liegt.

TNOs lassen sich in verschiedene Gruppen einteilen, basierend auf ihren Bahneigenschaften, wie zum Beispiel:

- Kuipergürtel-Objekte (KBOs): Objekte, die sich hauptsächlich im Kuipergürtel befinden.

- Plutinos: KBOs, die sich in einer 2:3-Resonanz mit Neptun befinden.

- Scattered Disk Objects: Objekte mit stark elliptischen Umlaufbahnen, die durch Neptun-Interaktionen beeinflusst werden.

- Detached Objects: Objekte, deren Bahnen weit von Neptun entfernt sind und nicht durch ihn beeinflusst werden.

Pluto und die Zwergplaneten

Pluto wurde 1930 im Zuge einer systematischen, fotografischen Durchmusterung des Himmels entdeckt und war zunächst, mangels Alternative, als neunter Planet unseres Sonnensystems eingestuft worden.

Doch schon unmittelbar nach der Entdeckung und der Bestimmung seiner Bahn um die Sonne kamen Zweifel auf:

- die Bahn weist eine auffällige Neigung von 17,2° zur Hauptebene des Sonnensystems auf

- die Bahn weist eine markante Exzentrizität von 0,25 auf, so dass sich Pluto im sonnennächsten Punkt sogar innerhalb der Neptunbahn befindet

Zunächst war es schwierig, die Größe des fernen Himmelskörpers zu bestimmen. Schätzungen basierten primär auf der Annahme einer eher dunklen Oberfläche und lagen anfänglich in der Größenorgdnung von Venus oder Erde. Je genauer die Messungen wurden, desto "kleiner" wurde Pluto. Die genauesten Beobachtungen mit modernen Riesen- und Weltraumteleskopen lieferten Durchmesserwerte, die deutlich unter jenem des Erdmondes lagen. Eindrucksvoll auch die Entwicklung der Abschätzung der Masse des Pluto:

- 1931: 1 x Erde

- 1948: 1/10 x Erde

- 1976: 1/100 x Erde

- 1978: 1/700 x Erde

Hinzu kam, dass dank automatischer Durchmusterung des Himmels (angetrieben von dem Wunsch, Asteroiden, die der Erde gefährlich werden könnten, möglichst frühzeitig zu erkennen) ab den 1990er-Jahren immer mehr andere Kuipergürtelobjekte entdeckt wurden.

Unter diesen Aspekten gewannen jene, die seit langem die Aberkennung von Plutos Planetenstatus forderten, immer mehr die Oberhand. Als mit dem Objekt Eris ein weiteres KBO entdeckt wurde, dass mindestens genauso groß wie Pluto sein dürfte, entschloss sich die Internationale Astronomische Union (IAU) mit Sitz in Paris zum Handeln.

Auf der Generalversammlung 2006 in Prag definierte die IAU exakt, was ein Planet (in unserem Sonnensystem) sein muss:

- Er muss die Sonne umkreisen

- Er muss eine Form haben, die annähernd dem hydrostatischen Gleichgewicht entspricht (also rund sein)

- Er muss den Raum um seine Bahn freigeräumt haben (also nicht mit anderen annähernd gleich großen Objekten teilen) - Objekte in einem "Gürtel" scheiden somit aus

Objekte, die nur die ersten beiden Bedingungen erfüllen, können als "Zwergplanet" eingestuft werden.

Zurzeit gibt es fünf offizielle Zwergplaneten:

| Region | mittl. Entfernung | Umlaufzeit | Bahnneigung | Bahnexzentrizität | |

| Ceres | Hauptgürtel | 414 Mio. km | 4,6 Jahre | 10,6° | 0,079 |

| Pluto | Kuipergürtel | 5,906 Mrd. km | 247,3 Jahre | 17,2° | 0,249 |

| Haumea | Kuipergürtel | 6,466 Mrd. km | 284,1 Jahre | 28,2° | 0,191 |

| Makemake | Kuiptergürtel | 6,816 Mrd. km | 307,5 Jahre | 29,0° | 0,158 |

| Eris | Scattered Disc | 10,152 Mrd. km | 559,1 Jahre | 44,0° | 0,441 |

mit folgenden Eigenschaften, sofern bekannt:

| Durchmesser | Masse | mittl. Dichte | Rotation | Monde | |

| Ceres | 939 km | 0,013 x Mond | 2,2 g/cm3 | 9,1h | 0 |

| Pluto | 2.377 km | 0,177 x Mond | 1,9 g/cm3 | 6d 9,3h | 5 |

| Haumea | 1.560 km | 0,055 x Mond | 1,8 g/cm3 | 3,9h | 2 |

| Makemake | 1.430 km | 0,037 x Mond | 1,7 g/cm3 | 22,8h | 1 |

| Eris | 2.326 km | 0,224 x Mond | 2,4 g/cm3 | 15d 18,9h | 1 |

Ohne offizielle Bestätigung durch die IAU werden oft auch die folgenden Objekte als Zwergplaneten bezeichnet: Orcus, Salacia, Quaoar, Gonggong und Sedna. Eine offizielle Bestätigung steht aus, da noch nicht alle Eigenschaften sicher genug ermittelt werden konnten.

Die Umstufung eines zuvor als Planet bezeichneten Objekts durch die IAU 2006 war nicht der erste derartige Fall in der Geschichte der Astronomie. 1846 zählte unser Sonnensystem bereits 13 Planeten, da alle zuvor entdeckten Hauptgürtelobjekte (Ceres, Pallas, Juno, Vesta, Astraea) ursprünglich als Planeten eingestuft wurden. Als im Jahr 1847 gleich drei Entdeckungen folgten, entschloss man sich, den neuen Begriff "Kleinplanet" einzuführen und die zuvor zwischen 1801 und 1845 entdeckten Objekte umzustufen - lange vor der Gründung der IAU. Der Begriff "Kleinplanet" ist heute nicht mehr gebräuchlich, statt dessen wird "Asteroid" verwendet.

Beobachtungstipps

- Pluto liegt für die visuelle Beobachtung außerhalb der Reichweite kleiner und mittlerer Amateurgeäte

- Für die visuelle Beobachtung von Pluto ist ein Fernrohr mit mindestens 40cm Öffnung erforderlich

- Die meisten Sternkarten enthalten keine so schwachen Sterne, so dass die Identifizierung schwierig wird

- Programme wie Cartes du Ciel (www.ap-i.net/skychart/en/start) können unter Einbeziehung professioneller Datensammlungen zur Identifikation verwendet werden.

- Die restlichen Transneptunischen Objekte liegen auch für größere Fernrohre außerhalb der Reichweite für visuelle Beobachtung.

Fototipps

- Längere Belichtungszeit vorausgesetzt, können Pluto und auch andere Transneptunische Objekte durchaus fotografiert werden. Sie erscheinen dann als Pünktchen in einem Sternfeld mit zahlreichen ähnlich schwachen Objekten.

- Wir bewegen uns hier im Bereich der Langzeitfotografie, also einem anderen Bereich der Astrofotografie. Das bedeutet: Gute Nachführung, Autoguiding, Kamerakühlung und eine andere Art der Bildbearbeitung.

- Bezüglich Identifikation der Objekte auf den Fotos gilt das Gleiche wie oben bei der visuellen Beobachtung beschrieben.