Unsere Sonne ist der Zentralstern unseres Planetensystems, eine riesige, selbstleuchtende Gaskugel, die aus Wasserstoff und Helium besteht und ihre Energie durch Kernfusion freisetzt. Vor etwa 4,6 Milliarden Jahren aus einer Staub- und Gaswolke entstanden, versorgt sie die Erde mit Licht und Wärme, ohne die Leben hier nicht möglich wäre.

Die Sonne ist der Stern, welcher der Erde am nächsten ist und das Zentrum des Sonnensystems bildet. Sie liegt im äußeren Drittel der Milchstraße und ist in dieser Umgebung ein durchschnittlich großer Stern. Die Sonne ist ein Zwergstern (Gelber Zwerg), der sich im Entwicklungsstadium der Hauptreihe befindet.

Sie enthält 99,86 % der Masse, jedoch nur ca. 0,5 % des Drehimpulses des Sonnensystems. Ihr Durchmesser ist mit 1,4 Millionen Kilometern etwa 110-mal so groß wie der der Erde und etwa viermal so groß wie der mittlere Abstand zwischen Erde und Mond. Die Oberfläche der Sonne zeigt eine wechselnde Zahl von Sonnenflecken, die in Zusammenhang mit starken Magnetfeldern stehen. Sie werden neben weiteren Phänomenen als Sonnenaktivität bezeichnet.

Daten und Fakten

| Typ | Hauptreihenstern |

| Leuchtkraftklasse | V (Zwerg) |

| Spektralklasse | G2V |

| Leuchtkraft | 3,828 x 1026 W |

| Alter | 4,6 Mrd. Jahre |

| Äquatordurchmesser | 1.391.400 km |

| 109 x Erde | |

| Oberfläche | 12.000 x Erde |

| Volumen | 1.300.000 x Erde |

| Masse | 332.950 x Erde |

| Dichte | 1,4 g/cm3 |

| Schwerebeschleunigung | 274 m/s2 |

| Zusammensetzung | 73,5% H, 24,9% He |

| Temperatur | |

| Kern | ca. 15.700.000 K |

| Photosphäre ("Oberfläche") | 5.800 K |

| Chromosphäre | 4.000 bis 10.000 K |

| Korona | ca. 5.000.000 K |

| Rotation | 25,1 bis 34,4 Tage |

| Abstand v. Zentrum der Milchstraße | 24.000 bis 28.000 LJ |

| Umlaufzeit um Zentrum der Milchstraße | 225 bis 250 Mio. J |

| Umlaufgeschwindigkeit | 251 km/s |

| scheinbare Helligkeit | -26,74 |

| scheinbarer Durchmesser | 31,6' bis 32,7' |

Die Sonne, genauer betrachtet

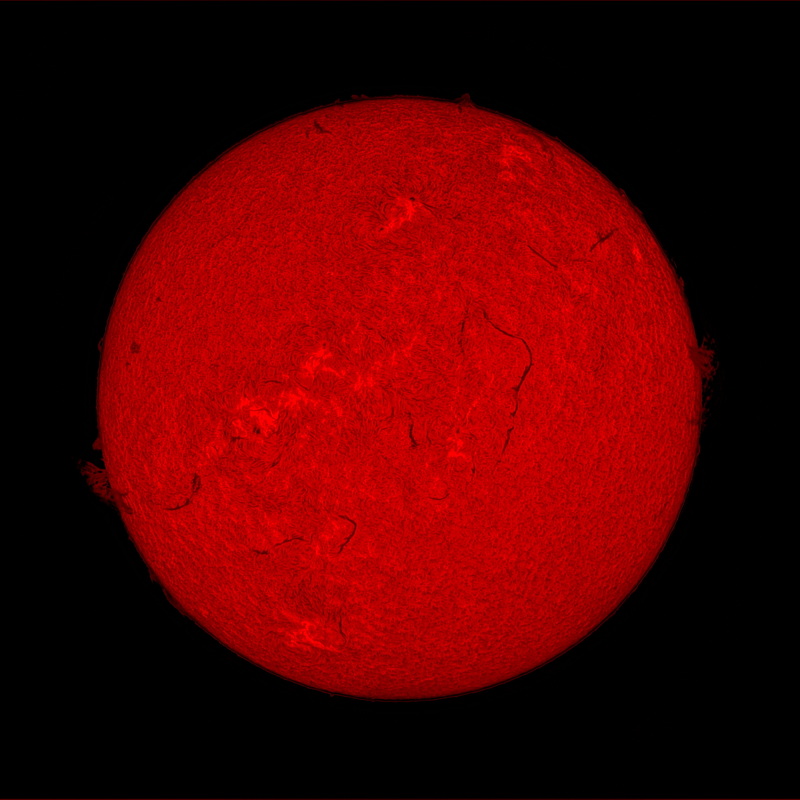

Die Photosphäre der Sonne am 11. 5. 2024. Credit: Alexander Pikhard.

Die Chromosphäre der Sonne am 13. 7. 2025. Credit: Alexander Pikhard.

Beobachtungstipps

Sicherheitshinweise:

- Niemals ohne geeigneten Sonnenfilter die Sonne beobachten! Schon ein kurzer Blick kann zu unheilbaren Augenschäden bis zum Erblinden führen!

- Ein geeigneter Sonnenfilter ist im Zweifelsfall stets vor jeglicher Optik (Objektiv) anzubringen.

- Geeignete Sonnenfilter sind ausschließlich im astronomischen Fachhandel erhältlich.

- Auch eine Sonnenbrille ist nicht ausreichend für die Beobachtung der Sonne mit freiem Auge!

- Nicht basteln und keine "Hausmittel" als Sonnenfilter verwenden.

- Vermeiden Sie auch Sonnenprojektion oder Okularsonnenfilter. Sie können nicht nur durch Fehlfunktion zu Augenschäden führen, sondern auch schwere Schäden am Fernrohr verursachen.

Beobachtung im Weißlicht:

- Objektivsonnenfilter vorausgesetzt, ist die Sonne ein dankbares und abwechslungsreiches Objekt.

- Achten Sie bei der Beobachtung auf ungewolltes Streulicht beim Einblick ins Okular.

- Im Weißlicht sehen wir die Photosphäre der Sonne ("Oberfläche").

- Randverdunkelung: Da die Sonne eine Gaskugel ist, muss ihr Licht am Sonnenrand einen weiteren Weg durch höhere Atmosphärenschichten zurücklegen. Daher erscheint die Sonne am Rand dunkler als in der Mitte.

- Sonnenflecken: Kühlere, durch magnetische Vorgänge erzeugte Strukturen in der Photosphäre. Sie verändern sich oft schon innerhalb weniger Stunden. Die langsame Sonnenrotation - sie ist am Äquator schneller als an den Polen - zeigt sich über Tage hinweg an den Sonnenflecken.

- Sonnenfackeln: Hellere Gebiete in der Photosphäre, die vor allem am Sonnenrand gut zu sehen sind.

- Granulation: Bei sehr guten Sichtbedingungen zeigt sich die Photosphäre deutlich gekörnt. Dies ist eine Folge der Konvektion der Sonnenmaterie in den obersten Schichten der Sonne.

- Die Sonnenaktivität unterliegt einem ca. 11-jährigen Rhythmus. In einem Maximum sind viele Sonnenflecken zu beobachten, in einem Minimum oft monatelang kein einziger.

Beobachtung im Licht des ionisierten Wasserstoffs:

- Mit einem H-Alpha-Filter können wir die Chromosphäre beobachten.

- Meist wird ein solcher Filter zusammen mit einem kompletten kleinen Fernrohr angeboten. Der Vorteil ist, dass diese Kombination in der Verwendung sicherer ist als der Einbau eines solchen Filters in ein vorhandenes Teleskop.

- Filamente und Protuberanzen: Bögen ionisierten Wasserstoffs erscheinen vor der Sonne als dunkle Bänder, über dem Rand der Sonne als Protuberanzen. Reizvoll ist der Übergang direkt am Sonnenrand.

- Fackeln und Flares: Helle Strukturen in der Chromosphäre. Flares können für kurze Zeit sehr hell werden. Sie sind Auslöser von koronalen Massenauswürfen und Sonnenstürmen.

- Supergranulation: Die Granulation ist in der Chromosphäre wesentlich ausgeprägter als in der Photosphäre.

Fototipps:

Zunächst sind auch bei der Fotografie alle Sicherheitstipps der visuellen Beobachtung zu beachten!

- Auch der Blick durch eine Kamera ohne Sonnenfilter führt zu schweren Augenschäden.

- Direktes Sonnenlicht im Fernrohr kann und wird schwere Schäden an Fernrohr und Kameras verursachen.

- Decken Sie Instrument (bis auf das Objektiv) und Kameras ab, um Überhitzen zu vermeiden. Das ist speziell bei Kameras mit dunklem Gehäuse wichtig.

Die Sonne ist fotografisch ein dankbares Objekt.

- Schon mit einem Fotoapparat am Fernrohr können alle Strukturen, die visuell beobachtet werden können, auch fotografiert werden. Speziell im Weißlicht ist das Bild der Sonne immer noch so hell, dass kurze Belichtungszeiten ausreichen. Fenrohrnachführung ist daher nicht unbedingt erforderlich, außer bei Details.

- Mit einer Planetenkamera können auch kleine Details gut erfasst werden (Sonnenflecken, Flares, etc.)

- Da sich die Sonne ständig verändert, lohnt es sich, die Veränderungen zu dokumentieren. Auch Videos machen Sinn (Zeitraffer).

Siehe auch

- Wikipedia-Link zur Sonne (deutsch)

- Wikipedia-Link zur Sonne (englisch, etwas ausführlicher und aktueller)