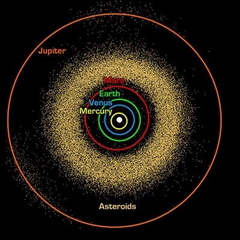

Der Asteroidengürtel ist eine Region im Sonnensystem zwischen Mars und Jupiter, die eine große Anzahl von Asteroiden beherbergt. Er enthält den Zwergplaneten Ceres und besteht hauptsächlich aus Gesteinsbrocken, aus denen sich durch die Schwerkraft von Jupiter nie ein Planet bilden konnte.

Asteroiden sind felsige oder metallische Himmelskörper, die um die Sonne kreisen und Überbleibsel der Entstehung des Sonnensystems sind. Sie sind oft unregelmäßig geformt und die meisten befinden sich im Hauptgürtel zwischen Mars und Jupiter. Sie entstanden vor etwa 4,5 Milliarden Jahren aus Gas und Staub. Asteroiden sind in der Regel nicht rund geformt, sondern haben unregelmäßige Formen, da sie zu klein sind, um durch ihre eigene Schwerkraft eine runde Gestalt anzunehmen. Die Größe reicht von wenigen Metern bis zu Hunderten von Kilometern.

Zur Entdeckungsgeschichte

Nachdem im Jahr 1781 der Planet Uranus von Wilhelm Herschel entdeckt worden war, begann sich die Astronomie zu fragen, ob es nicht noch weitere unentdeckte Planeten im Sonnensystem gibt. Dabei fokussierte sich die Suche bald auf den Raum zwischen den Bahnen der Planeten Mars und Jupiter. Warum?

Schon Johannes Kepler suchte nach einer "harmonischen Ordnung" in der Anordnung der Planetenbahnen. Ende des 18. Jahrhunderts unternahmen mehrere Gelehrte den Versuch, die Abstände der Planeten von der Sonne mittels einer geometrischen Reihe zu erklären [aus heutiger Sicht gibt es keinen physikalischen Grund für eine derartige Anordnung]. In der Tat schien zwischen Mars und Jupiter nach diesem Modell ein Planet zu fehlen.

Auf dem ersten europäischen Astronomenkongress im Jahr 1798 in Gotha wurde unter dem Namen "Himmelspolizey" eine internationale Kooperation zahlreicher europäischer Sternwarten zur systematischen Suche nach vermuteten Himmelskörpern vereinbart und im Jahr 1800 begründet.

Schon in der ersten Nacht des 19. Jahrhunderts, am 1. Januar 1801, entdeckte Guiseppe Piazzi in Palermo tatsächlich einen neuen Himmelskörper, der die Sonne zwischen Mars und Jupiter umkreist. Der neue Planet wurde nach der römischen Göttin des Ackerbaus "Ceres" genannt.

Doch die Suche wurde damit nicht beendet, und so entdeckte Heinrich Wilhelm Olbers 1802 Pallas und 1807 Vesta, nachdem Karl Ludwig Harding schon 1804 Juno entdeckt hatte. Danach schienen zunächst alle bis dahin unbekannten "Planeten" entdeckt worden zu sein, unser Sonnensystem zählte elf Planeten. Mit dem Aufkommen größerer, leistungsfähiger Fernrohre Mitte des 19. Jahrhundets sollte sich das aber ändern.

1845 entdeckte Karl Ludwig Hecke Astraea. Als dann 1846 Neptun durch Johann Gottfried Galle nach Berechnungen von Jean Joseph Urbain Leverrier entdeckt wurde, war er bereits der 13. Planet unseres Sonnensystems. Und dann ging es immer schneller: 1847 wurden mit Hebe, Iris und Flora gleich drei neue Planeten entdeckt, 1848 Metis, 1849 Hygiea, 1850 Victoria und Egeria.

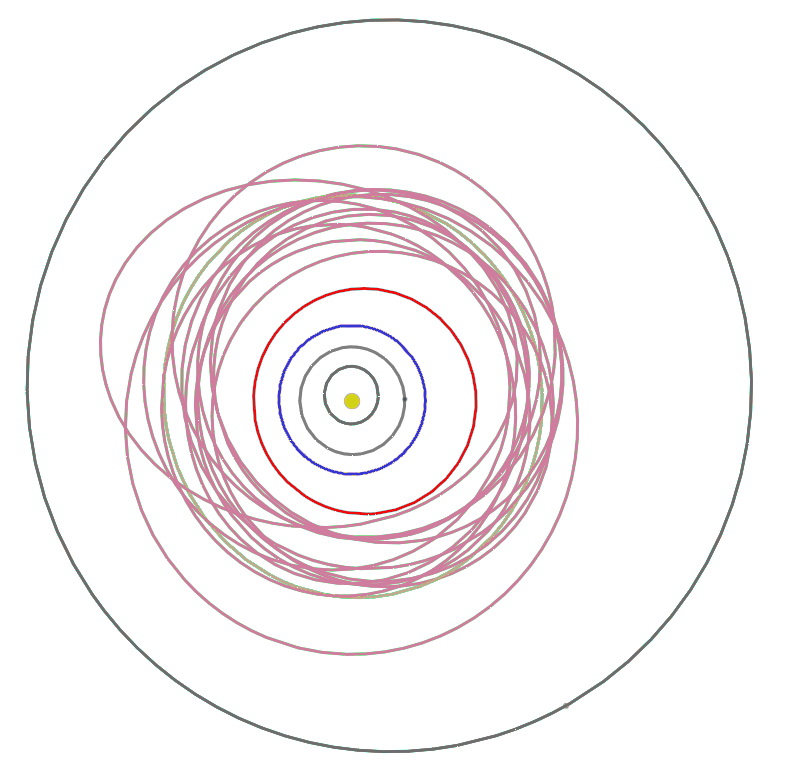

Das Sonnensystem bis zur Jupiterbahn mit den Bahnen der bis 1851 entdeckten neuen Objekte. Credit: Alexander Pikhard.

Das Sonnensystem bis zur Jupiterbahn mit den Bahnen der bis 1851 entdeckten neuen Objekte. Credit: Alexander Pikhard.

Es war Alexander von Humboldt, der 1851 vorschlug, eine neue Klasse von "Kleinplaneten" einzuführen und alle seit 1801 entdeckten Objekte zwischen Mars und Jupiter fortan dieser zuzuordnen. Der Vorschlag wurde allgemein akzeptiert. Neptun wurde zum achten und letzten Planeten des Sonnensystems. Die Bezeichnung Kleinplanet wurde bald durch "Asteroid" ersetzt, dieser Begriff ist bis heute in Verwendung. Auch die Bezeichnung "Asteroidengürtel" etablierte sich in dieser Zeit.

Bis 1890 waren bereits 300 Asteroiden entdeckt worden. Mit dem Aufkommen der Fotografie in der Astronomie sollte sich diese Zahl noch rasanter entwickeln. Heute sind von rund eineinhalb Millionen Objekten die Bahnen bekannt. Die Gesamtzahl der Asteroiden in unserem Sonnensystem dürfte aber deutlich höher liegen.

Die größten und bekanntesten Asteroiden

Die Größe der Asteroiden reicht von unter einem Meter bis zu fast 1000 Kilometern im Durchmesser. Die beiden größten Objekte im Asteroidengürtel sind der Zwergplanet Ceres und der Asteroid Vesta.

| Name | Entdeckung | Entdecker | Größe | Entf.v.d.Sonne | Umlaufzeit | max. mag |

| (1) Ceres* | 1. 1. 1801 | G. Piazzi | 966 x 892 km | 381 - 446 Mio. km | 4,6 Jahre | 6,6 |

| (2) Pallas | 28. 3. 1802 | H. W. Olbers | 568 x 448 km | 319 - 510 Mio. km | 4,6 Jahre | 6,5 |

| (3) Juno | 1. 9. 1804 | K. L. Harding | 320 x 200 km | 297 - 501 Mio. km | 4,4 Jahre | 7,4 |

| (4) Vesta | 29. 3. 1807 | H. W. Olbers | 573 x 446 km | 322 - 384 Mio. km | 3,6 Jahre | 5,1 |

| (5) Astraea | 8. 12. 1845 | K. L. Hencke | 169 x 83 km | 311 - 459 Mio. km | 4,1 Jahre | 8,7 |

| (6) Hebe | 1. 7. 1847 | K. L. Hencke | 205 x 170 km | 289 - 437 Mio. km | 3,8 Jahre | 7,5 |

| (7) Iris | 13. 8. 1847 | J. R. Hind | 268 x 180 km | 275 - 439 Mio. km | 3,7 Jahre | 6,7 |

| (8) Flora | 18. 10. 1847 | J. R. Hind | 145 x 120 km | 278 - 381 Mio. km | 3,3 Jahre | 7,9 |

| (9) Metis | 25. 4. 1848 | A. Graham | 222 x 130 km | 313 - 401 Mio. km | 3,7 Jahre | 8,1 |

| (10) Hygiea | 12. 4. 1849 | A. de Gasparis | 450 x 424 km | 419 - 522 Mio. km | 5,6 Jahre | 9,0 |

| ... | ||||||

| (15) Eunomia | 29. 7. 1851 | A. de Gasparis | 357 x 121 km | 322 - 470 Mio. km | 4,3 Jahre | 7,9 |

| (31) Euphrosyne | 1. 9. 1854 | J. Ferguson | 294 x 248 km | 368 - 576 Mio. km | 5,6 Jahre | 10,2 |

| (52) Europa | 4. 2. 1858 | H. Goldschmidt | 379 x 249 km | 411 - 515 Mio. km | 5,5 Jahre | 10,0 |

| (65) Cybele | 8. 3. 1861 | E. W. Tempel | 297 x 213 km | 456 - 570 Mio. km | 6,4 Jahre | 10,7 |

| (87) Sylvia | 16. 5. 1866 | N. R. Pogson | 363 x 191 km | 471 - 570 Mio. km | 6,5 Jahre |

* Ceres wurde 2006 von der IAU als Zwergplanet eingestuft

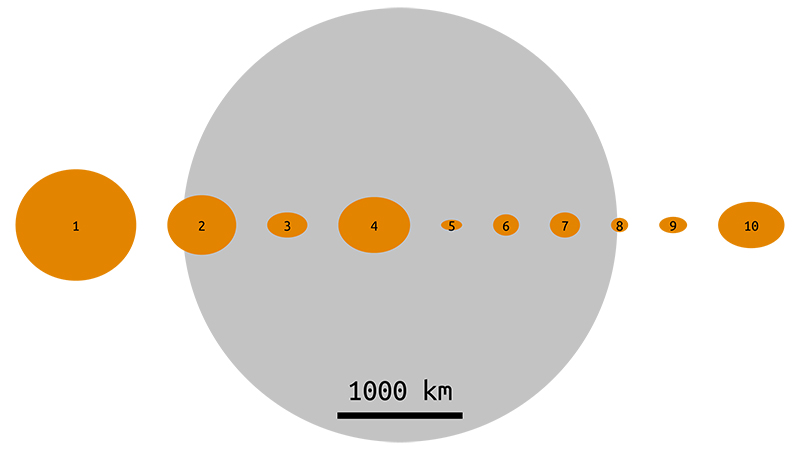

Größenvergleich der ersten zehn Asteroiden mit dem Erdmond. Credit: Wikipedia/Vystrix Nexoth.

Größenvergleich der ersten zehn Asteroiden mit dem Erdmond. Credit: Wikipedia/Vystrix Nexoth.

Natur und Erforschung der Asteroiden

Asteroiden bestehen hauptsächlich aus Gestein, Metallen und Kohlenstoffverbindungen. Ihre genaue Zusammensetzung ist jedoch sehr unterschiedlich und wird durch ihren Abstand zur Sonne während ihrer Entstehung beeinflusst. Der Großteil der bekannten Asteroiden ist im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter angesiedelt. Es gibt jedoch auch andere Populationen von Asteroiden im Sonnensystem.

Asteroiden sind Überbleibsel aus dem Baumaterial der Planeten. Sie entstanden, als sich winzige Staubkörner in der Gas- und Staubscheibe um die junge Sonne zu größeren Brocken zusammenballten. Im Bereich des heutigen Asteroidengürtels verhinderten jedoch die starken gravitativen Einflüsse des Riesenplaneten Jupiter, dass sich diese Brocken zu einem Planeten formieren konnten.

Die Erforschung von Asteroiden ist ein zentrales Feld der modernen Weltraumforschung. Sie dient nicht nur dazu, den Ursprung unseres Sonnensystems zu verstehen, sondern auch zur Entwicklung von Abwehrmechanismen gegen potenziell gefährliche Himmelskörper. Asteroiden sind Überreste aus der Frühzeit des Sonnensystems. Ihre Zusammensetzung kann Aufschluss darüber geben, wie sich die Planeten gebildet haben und welche Materialien damals verfügbar waren. Durch die Untersuchung von erdnahen Asteroiden (NEOs) können potenzielle Einschlagsgefahren identifiziert und Strategien zur Asteroidenabwehr getestet werden, um die Erde zu schützen. Asteroiden könnten wertvolle Rohstoffe wie Metalle und Wasser enthalten. Die Forschung untersucht daher auch das Potenzial für künftigen Asteroidenabbau.

Zur Benennung von Asteroiden

Ursprünglich wurden die Asteroiden nach ihrer Entdeckung durchnummeriert (siehe obige Tabelle); heute wird diese Nummer vergeben, sobald die Bahn gesichert bestimmt werden konnte. Wer einen Asteroiden entdeckt, hat innerhalb von zehn Jahren nach der Nummerierung das Vorschlagsrecht für die Vergabe eines Namens. Dieser muss aber durch eine Kommission der IAU bestätigt werden, da es Richtlinien für die Namen astronomischer Objekte gibt.

Neu entdeckte Asteroiden erhalten heute zunächst eine provisorische Bezeichnung, die sich wie folgt zusammensetzt: Jahr der Enteckung, ein fortlaufender Buchstabe (ohne "I") für die Halbmonate innerhalb des Enteckungsjahrs, ein weiterer Buchstabe für die Zählung der Entdeckung innerhalb des Halbmonats (erneut ohne "I") und eine Indexnummer, um den wievielten Durchlauf A-Z innerhalb des Halbmonats handelt. Die erste Entdeckung innerhalb 1. bis 15. Jänner 2026 erhält so die Nummer 2026AA; die 26. Entdeckung in diesem Zeitraum wäre 2026AA1. Der Transneptun Sedna erhielt die Entdeckungsnummer 2003VB12 und nach definitiver Bestimmung der Bahn die offizielle Nummer (90377).

Asteroiden mit Bezug zum Österreichischen Astronomischen Verein:

- (7074) Muckea, benannt nach Hermann Mucke, entdeckt am 10. 9. 1977 von Nikolai Tschernych

- (29427) Oswaldthomas, benannt nach Oswald Thomas, entdeckt am 7. 3. 1997 von Erich Meyer

Beobachtungstipps

- Asteroiden erscheinen auch in großen Fernrohren wie sternförmige Objekte.

- In Opposition sind sie so hell, dass sie schon mit lichtstarken Ferngläsern zu erkennen sind.

- Details sind mit Amateurmitteln nicht zu erkennen.

- Die Suche ist das Ziel. Simulationsprogramme wie Stellarium helfen beim Auffinden.

- Es ist reizvoll, die Bewegung von Asteroiden über einige Tage hinweg zu verfolgen.

Fototipps

- Siehe Beobachtungstipps!

- Asteroiden verraten sich auf Aufnahmen von Sternfeldern durch ihre Bewegung über einen Zeitraum von zumindest einigen Stunden.

Siehe auch

- Wikipedia-Link zum Asteroidengürtel (deutsch)

- Wikipedia-Link zum Asteroidengürtel (englisch, etwas ausführlicher und aktueller)

Der Asteroidengürtel im Sonnensystem

Der Asteroidengürtel im Sonnensystem