Nach einer kalten, trostlosen Zeit, in der nur wenige schwache Ströme tätig sind und die Zahl der sporadischen Meteore ihren jährlichen Tiefpunkt auf der Nordhalbkugel erreicht, mutet der Meteorstrom der Lyriden wie ein Gruß des Frühlings an. Dabei lassen sich die Lyriden mit Unterbrechungen schon über eine Zeitspanne von mehr als 2500 Jahren verfolgen. Somit handelt es sich um den ältesten, in historischen Quellen verzeichneten Strom.

Erste Berichte stammen aus dem Jahr 687 v. Chr., als am 23. März chinesischen Augenzeugen zufolge „Sterne wie Regen fielen“ (das frühere Datum ist auf die Präzessionsbewegung der Erde und die Kalenderreformen zurückzuführen). Auch für das Jahr 15 v. Chr. (26. März; ebenfalls in China) wird ein starker Meteorschauer erwähnt. Weitere Berichte finden sich in Korea zwischen dem 6. und 12. Jahrhundert, wobei wiederum hohe Meteorraten genannt werden. Nach längerer Pause konnte im Jahr 1803 ein neuerlicher, kräftiger Ausbruch registriert werden. So zählte ein Beobachter in den USA binnen 15 Minuten 167 Meteore! In späteren Jahren kam es immer wieder zu einem kurzzeitigen Aufflackern der Aktivität, allerdings ohne jede erkennbare Periodizität. Das letzte hohe Maximum fand 1982, ebenfalls über den USA, mit einer maximalen Rate von 3-5 Meteoren pro Minute statt. Unter diesen Umständen kann man also jederzeit Zeuge eines Lyriden-Ausbruchs werden, wenngleich Modellrechnungen eine erhöhte Aktivität erst wieder für Anfang der 2040er-Jahre vorhersagen.

Hält man sich die Bahn der Lyriden-Meteoroide vor Augen, so ist ersichtlich, dass sie die Ekliptikebene in einem Winkel von 79° durchstoßen. Derart hohe Bahnneigungen haben zur Folge, dass die Teilchen wenig Gefahr laufen, von den großen Planeten, allen voran Jupiter, gestört zu werden. Demzufolge weisen die Lyriden eher Merkmale eines jungen Stroms, wie ein klar definiertes Maximum, auf. Als Erzeugerobjekt gilt der Komet C/1861 G1 (Thatcher). Er besitzt eine Umlaufszeit von 415 Jahren.

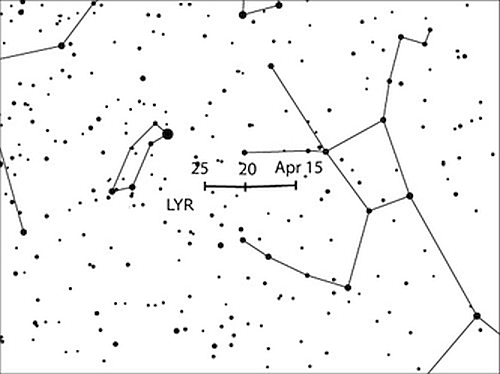

Der Radiant der Lyriden (LYR) befindet sich zwischen den Sternbildern Herkules und Leier und erreicht erst in der 2. Nachthälfte größere Höhen über dem Horizont. Demzufolge sind Beobachtungen vor Mitternacht meist unproduktiv. Mit einer Eintrittsgeschwindigkeit von 49 km/s zählen die Lyriden zu den schnelleren Meteoren. Während der oft nur wenige Stunden dauernden Aktivitätsspitze ist mit einer ZHR von etwa 15-20 zu rechnen. In manchen Jahren konnte aber auch schon ein länger anhaltendes Plateau beobachtet werden. Grundsätzlich gilt: je ausgeprägter und „pünktlicher“ das Maximum, desto höher die ZHR und umgekehrt. Trotz gelegentlicher Feuerkugeln erscheint die Mehrzahl der Lyriden nur mäßig hell.

2025 kommt das voraussichtliche Maximum in die Tagstunden des 22. April zu liegen. Aus diesem Grund werden die angrenzenden Nächte etwa gleich niedrige Raten liefern. Der kurz nach dem Letzten Viertel stehende Mond stört kaum, da seine Bahn zu dieser Zeit sehr südlich verläuft und er erst knapp vor Beginn bzw. während der Morgendämmerung über dem Horizont erscheint.

Aktivitätsperiode: 14. bis 30. April

Maximum: 22. April, 13:30 Uhr (Universal 13h30m UT

Populationsindex: 2,1

ZHR:15-20 (gelegentlich höher)

Aktivitätsperiode: bezeichnet den Zeitraum, in dem der Strom in Erscheinung tritt.

Maximum: nennt den Zeitpunkt maximaler Aktivität.

Populationsindex (r): dieser Wert wird aus der beobachteten Helligkeitsverteilung der Meteore ermittelt und gibt den theoretischen Anstieg der Meteorzahlen von einer bestimmten Helligkeitsklasse zur nächst folgenden Klasse an. Er charakterisiert somit die Massenverteilung innerhalb eines Stroms (je größer der Wert, desto höher der Anteil schwächerer Meteore). Meist liegen die errechneten Werte zwischen r = 2,0 und 3,5; lediglich während der Meteorstrommaxima sinken diese in der Regel etwas ab (z. B. Perseiden: r = 1,8 bis 2,0).

ZHR (zenithal hourly rate = stündliche zenitale Rate): gibt jene Meteorzahl an, die ein einzelner Beobachter bei optimalen Bedingungen (Radiant im Zenit, freisichtige Grenzgröße +6,5mag, keine Einschränkung des Gesichtsfeldes, effektive Beobachtungszeit 1 Stunde) gesehen hätte. Es handelt sich somit um eine fiktive Größe, welche unterschiedliche Beobachtungen vergleichbar macht, auf Grund der Geometrie jedoch nur in wenigen Fällen (z. B. Geminiden) tatsächlich erreicht werden kann.

Weitere Informationen: International Meteor Organization (IMO)