In klaren Frühlingsnächten fällt es zunächst gar nicht auf, doch irgendwann stellt sich die Frage: "Wo ist eigentlich die Milchstraße?". In der Tat ist sie um diese Jahreszeit bei uns so gut wie gar nicht zu sehen. Das hat einen ganz einfachen Grund.

In klaren Frühlingsnächten fällt es zunächst gar nicht auf, doch irgendwann stellt sich die Frage: "Wo ist eigentlich die Milchstraße?". In der Tat ist sie um diese Jahreszeit bei uns so gut wie gar nicht zu sehen. Das hat einen ganz einfachen Grund.

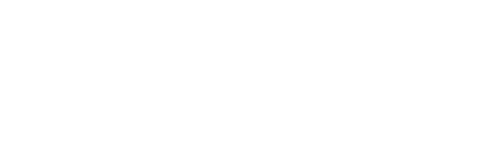

Bild links: Foto des Frühlingshimmels ohne Milchstraße, aufgenommen in einer sehr dunklen Nacht auf der Hohen Wand am 9. Mai 2024 (Alexander Pikhard)

Um diese Jahreszeit fällt unser Blick ins Universum ziemlich direkt aus unserer scheibenförmigen Galaxie hinaus in die - vor allem für das freie Auge - dunklen Tiefen des Universums. Die wenigen hellen Sterne, die die bekannten Frühlingssternbilder bilden - Großer Bär, Löwe, Bärenhüter, Jungfrau - stehen uns relativ nahe und dahinter kommt lange nichts ...

Ein wenig Milchstraße tief im Norden

Betrachten wir den Anblick des Sternenhimmels Mitte April um Mitternacht (Normalzeit, das entspricht 1 Uhr Sommerzeit), dann fällt in der Tat das fast völlige Fehlen der Milchstraße auf.

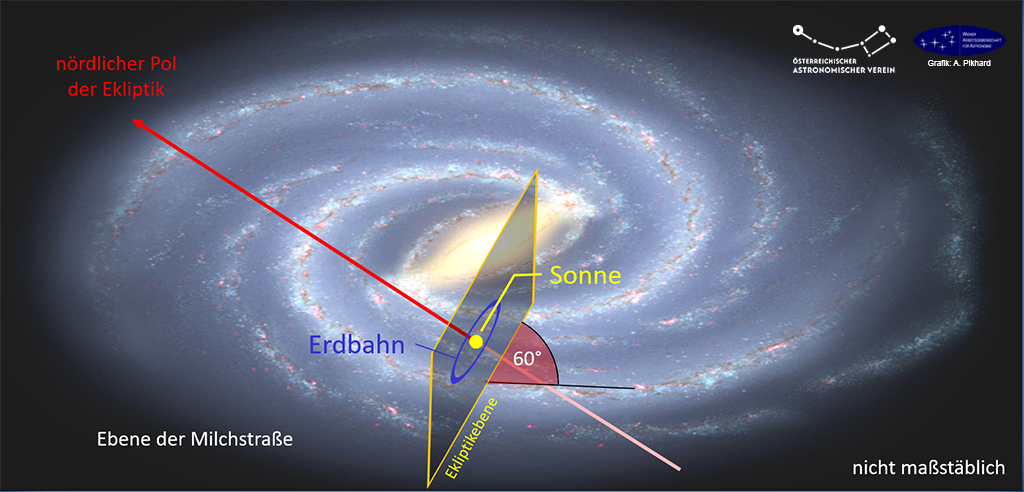

Allgemeiner Himmelsanblick am 15. April um 1 Uhr MESZ (ohne Mond und Planeten). Simulation mit Stellarium, www.stellarium.org

Nur tief im Norden, in den zirkumpolaren Regionen von Schwan über Kepheus, Kassiopeia, Perseus bis Fuhrmann, wäre die Milchstraße in unseren Breiten am Himmel zu sehen. Dies wird aus zwei Gründen schwierig:

- Durch diese Sternbilder verläuft der schwächste Teil der Milchstraße. Er liegt an deren äußerem Rand und ist bei weitem nicht so sternreich wie die Regionen Richtung Zentrum, auf die unser Blick in Sommernächten fällt.

- Diese Himmelsregion steht tief am nördlichen Horizont. Das Licht der Sterne muss einen weiten Weg durch die Erdatmosphäre zurücklegen und wird daher deutlich abgeschwächt. Mondlicht, ein wenig Dunst oder Lichtverschmutzung reichen aus, um diese zarten Teile der Milchstraße zum Verschwinden zu bringen.

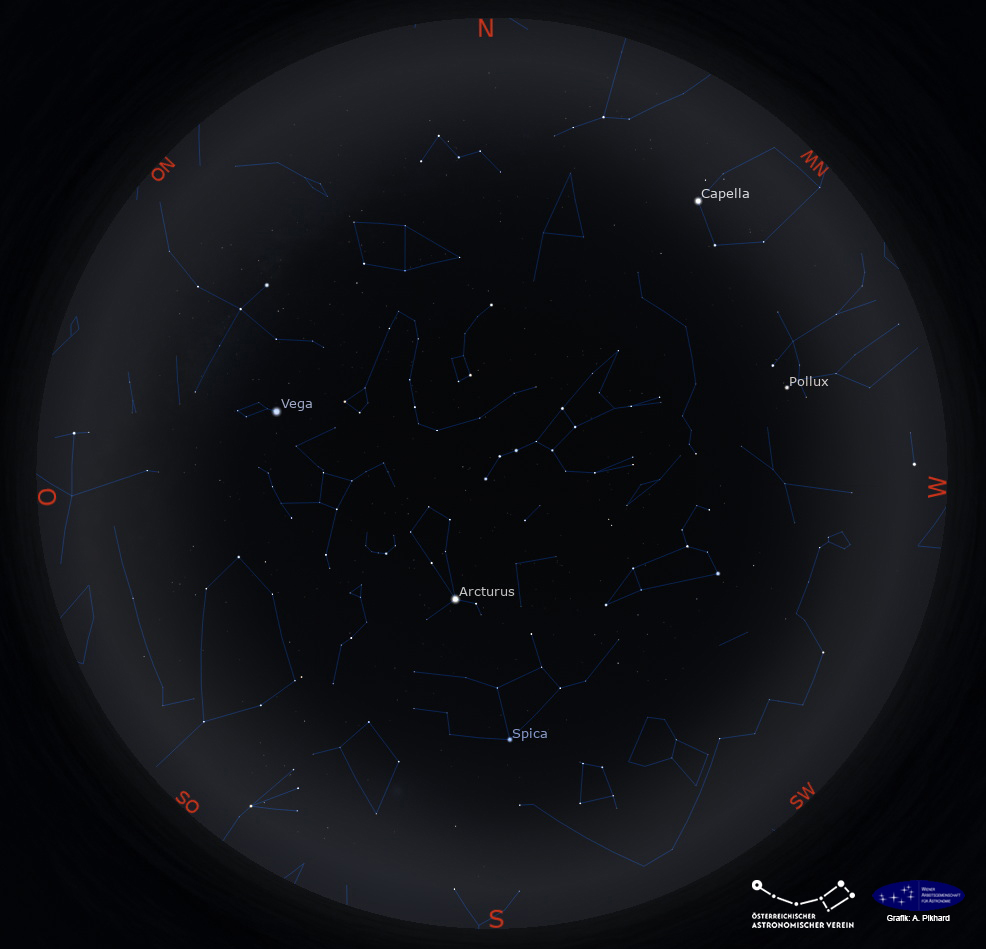

Eine Frage der Neigung

In Sommer- und Winternächten fällt auf, dass das matte Band der Milchstraße weder von Süden nach Norden noch von Osten nach Westen, sondern mit einer deutlichen Neigung über den Himmel läuft. Die Ursache dafür ist, dass die Ebene unseres Sonnensystems (Ekliptikebene) zur Hauptebene der Milchstraße um einen Winkel von rund 60° geneigt ist.

Die Neigung der Ebene unseres Sonnensystems zur Hauptebene der Milchstraße in einer schematischen, nicht maßstäblichen Darstellung.

Diese - starke - Neigung führt dazu, dass die Milchstraße im Jahreslauf sehr unterschiedlich am Himmel liegt. Im Sommer fällt unser Blick direkt auf die Hauptebene der Milchstraße in Richtung deren Zentrum. Im Herbst führt uns der Blick südlich aus der Hauptebene der Milchstraße hinaus, so dass - in unseren Breiten - die Ebene hoch über uns am Himmel liegt. Im Winter fällt unser Blick wieder auf die Hauptebene der Milchstraße, aber zu deren äußerem Rand, so dass sie merklich schwächer erscheint als im Sommer.

Im Frühling führt uns der Blick nördlich aus der Milchstraße hinaus. Dies führt in unseren Breiten dazu, dass die Hauptebene mit unserem Horizont zusammen fällt und die Milchstraße in Frühlingsnächten für eine zeitlang völlig zu verschwinden scheint.

Der galaktische Nordpol

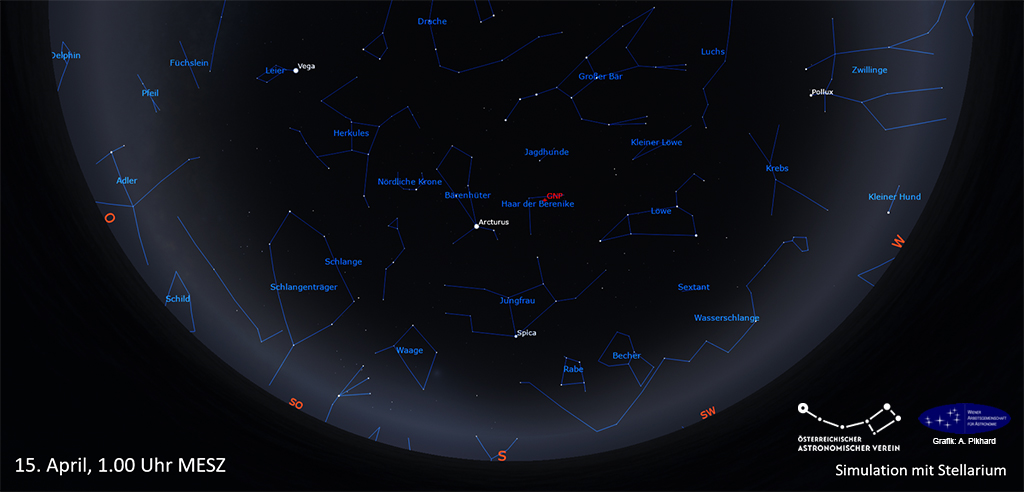

Die Mitte des Bandes der Milchstraße bildet der galaktische Äquator. Zu jedem Äquator gehören auch Pole, und der galaktische Nordpol ist ein Punkt, der senkrecht über der Ebene unserer Milchstraße steht. Für unser Sonnensystem liegt dieser Punkt in dem unscheinbaren Frühlingssternbild Haar der Berenike.

Die Lage des Galaktischen Nordpols (GNP) im Sternbild Haar der Berenike. Simulation mit Stellarium, www.stellarium.org

Rund um dieses kleine Sternbild, das am ehesten durch seinen namensgebenden Sternhaufen ("Coma-Sternhaufen", Melotte 111) auffällt, scharen sich die klassischen Frühlingssternbilder: Im Norden die Große Bärin mit dem Großen Wagen; im Westen der Löwe mit dem hellen Regulus; im Süden die Jungfrau mit dem hellen Stern Spica; im Osten der Bärenhüter mit dem hellen Arktur und die Nördliche Krone. Diese Region liegt um den nördlichen galaktischen Pol und damit so weit von der Ebene der Milchstraße entfernt, wie möglich.

Ein Blick in die Tiefen

Dem freien Auge präsentieren sich die Frühlingssternbilder mit nur wenigen hellen Sternen. Sie gehören allesamt natürlich auch zur Milchstraße. Da wir in dieser Richtung aber, senkrecht zur Scheibe der Milchstraße, bald den sternreichen Bereich der Spiralarme verlassen, ist der Bereich eben sternarm und die Frühlingssterne stehen relativ nahe: Arktur nur 37 Lichtjahre, die Sterne des Großen Wagens im Schnitt 80 Lichtjahre, Regulus 80 Lichtjahre, Spica 250 Lichtjahre.

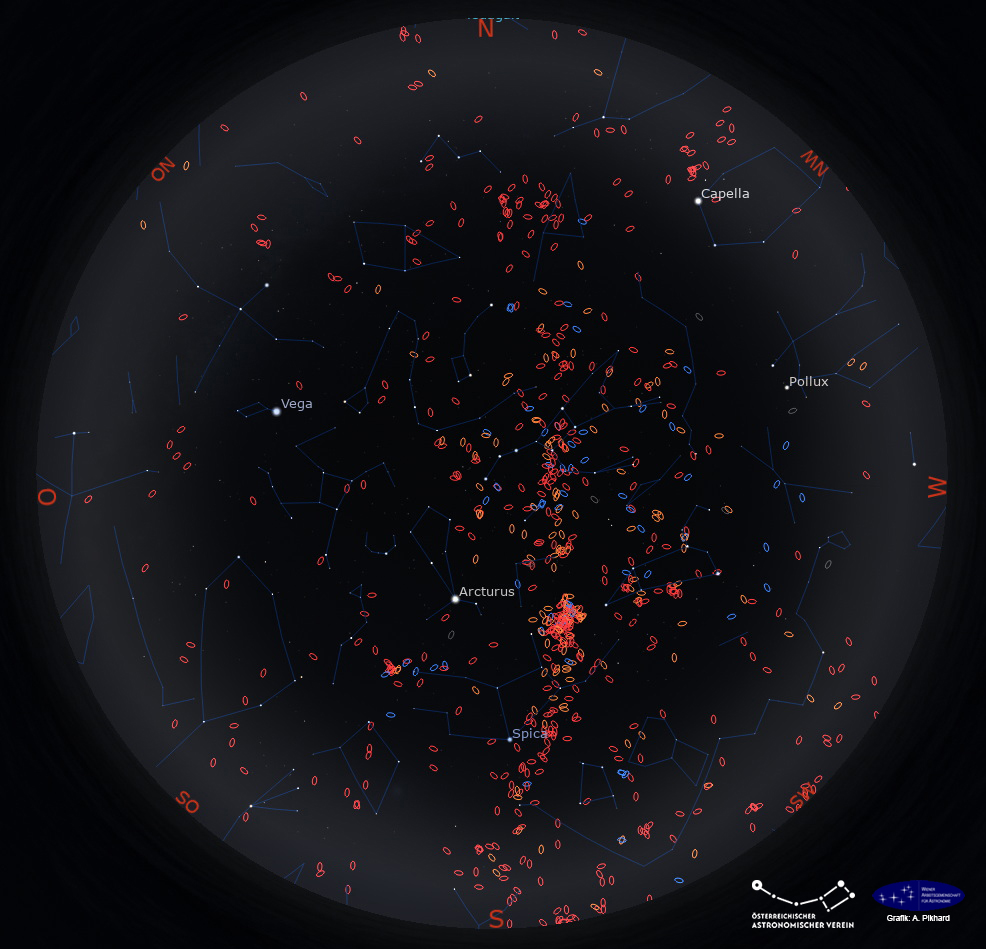

Fernrohren eröffnet sich aber noch eine ganz andere Welt. Weitgehend ungehindert von interstellarem Staub blicken wir auf unsere entferntere kosmische Nachbarschaft, den Virgo-Galaxienhaufen. Tausende ferne Milchstraßen, viele größer und massenreicher als unsere Milchstraße, bilden eine riesige Struktur, die in ihren Ausläufern von Großen Wagen im Norden bis zur Wasserschlange im Süden reicht.

Jedes farbige Symbol repräsentiert eine ferne Milchstraße am Frühlingshimmel. Simulation mit Stellarium, www.stellarium.org

Der Kernbereich des Virgo-Galaxienhaufens liegt in einer Entfernung von rund 50 Millionen Lichtjahren. Dass wir am Frühlingshimmel so tief (und noch weiter) ins Universum blicken können, verdanken wir dem Fehlen der Milchstraße in dieser Himmelsregion. (AP)